|

|

|

GPSを用いた環境の移動観測

気温・騒音・輻射・測位環境・放射線量 などの環境センシングのためのGPS移動観測とその方法

|

森下功啓製作所 ONLINE

はじめに

移動観測の概要

観測に必要なものを揃えよう

tera termを使ったログの取り方

ログファイルの処理

まとめ

おわりに

参考文献

[2012-10-26] 少しだけ加筆訂正しました。

不明点やご要望があればトップページにある掲示板へどうぞ。

2012/10/26現在、いまだに絶賛工事中です。

現時点では、tera termのログの取り方の説明が割とできています。

随時追記していますが、特に注意が必要な点だけ[追記]と表示しています。

1. はじめに

最近はGPS受信機がネットの通販で簡単に手に入るようになり、様々な環境センサーも安く手に入るようになっています。

GPSとセンサを組み合わせれば移動観測が簡単にできます。

このページでは、今日 今しがた 移動観測をしようと思い立った方に対して移動観測のHow toを解説します。

想定する読者の知識レベルとしては、1)Windowsパソコンを使える,2)ソフトウェアのインストールが自分でできる,3)インターネットからソフトをダウンロードできる,4)ファイルの移動やコピーができる、とします。

本ページでは、まずWindowsパソコンとシリアル通信が可能な環境センシング機器を使って移動観測を行う手法について説明します。

次に、観測結果を地図にするまでの手法を解説します。

ちなみに、気温分布等の本格的な観測を行うにはマイコンを始めとする組み込み技術があった方が良いですがかなりのノウハウが必要になります。

そんな訳で本ページではパソコンにセンサを接続して観測する方法について説明していきます。

なお、私自身が利用しているPCはWindows OSですので、解説もWindowsのみになります。

ご了承ください。

2. 移動観測の概要

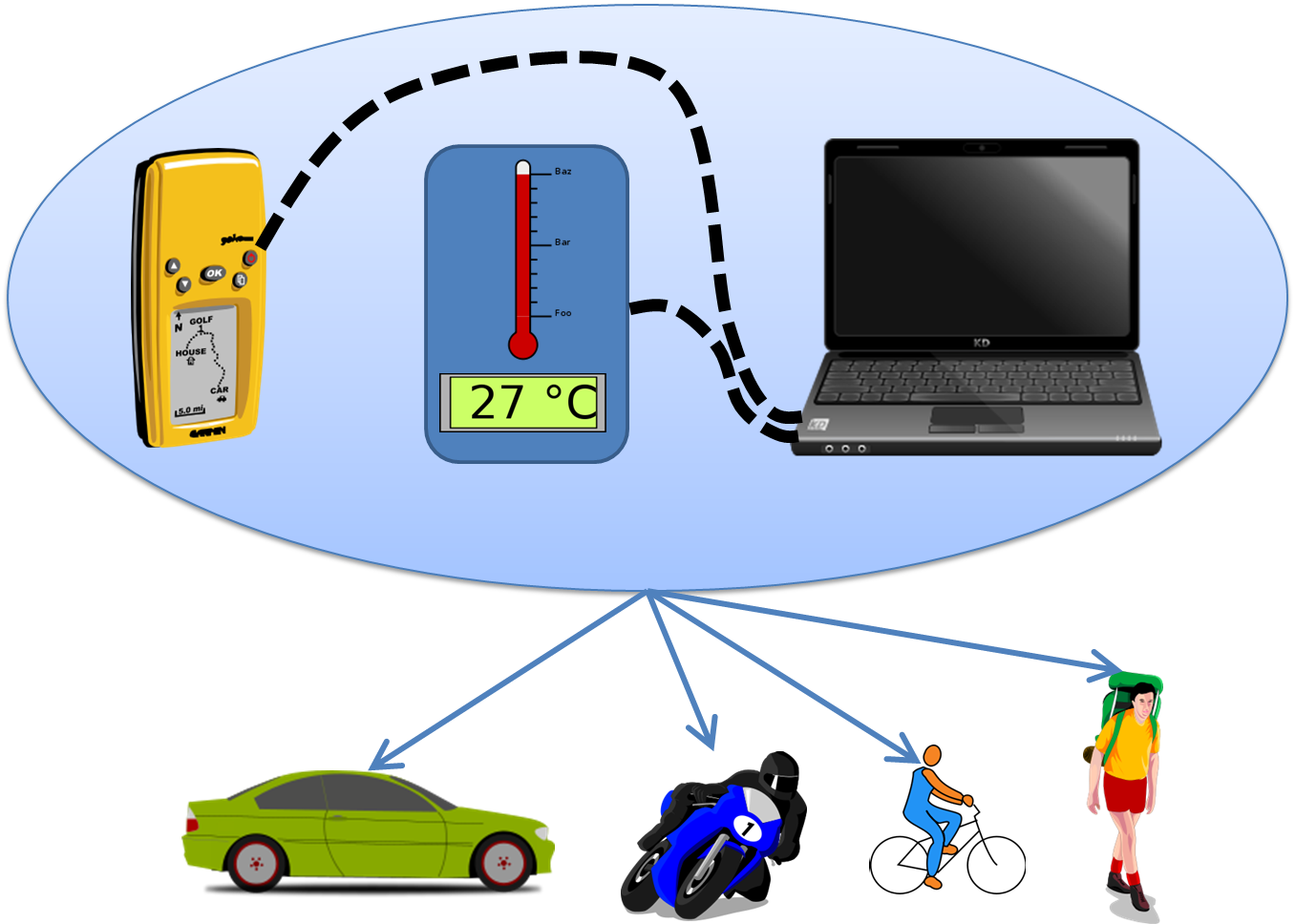

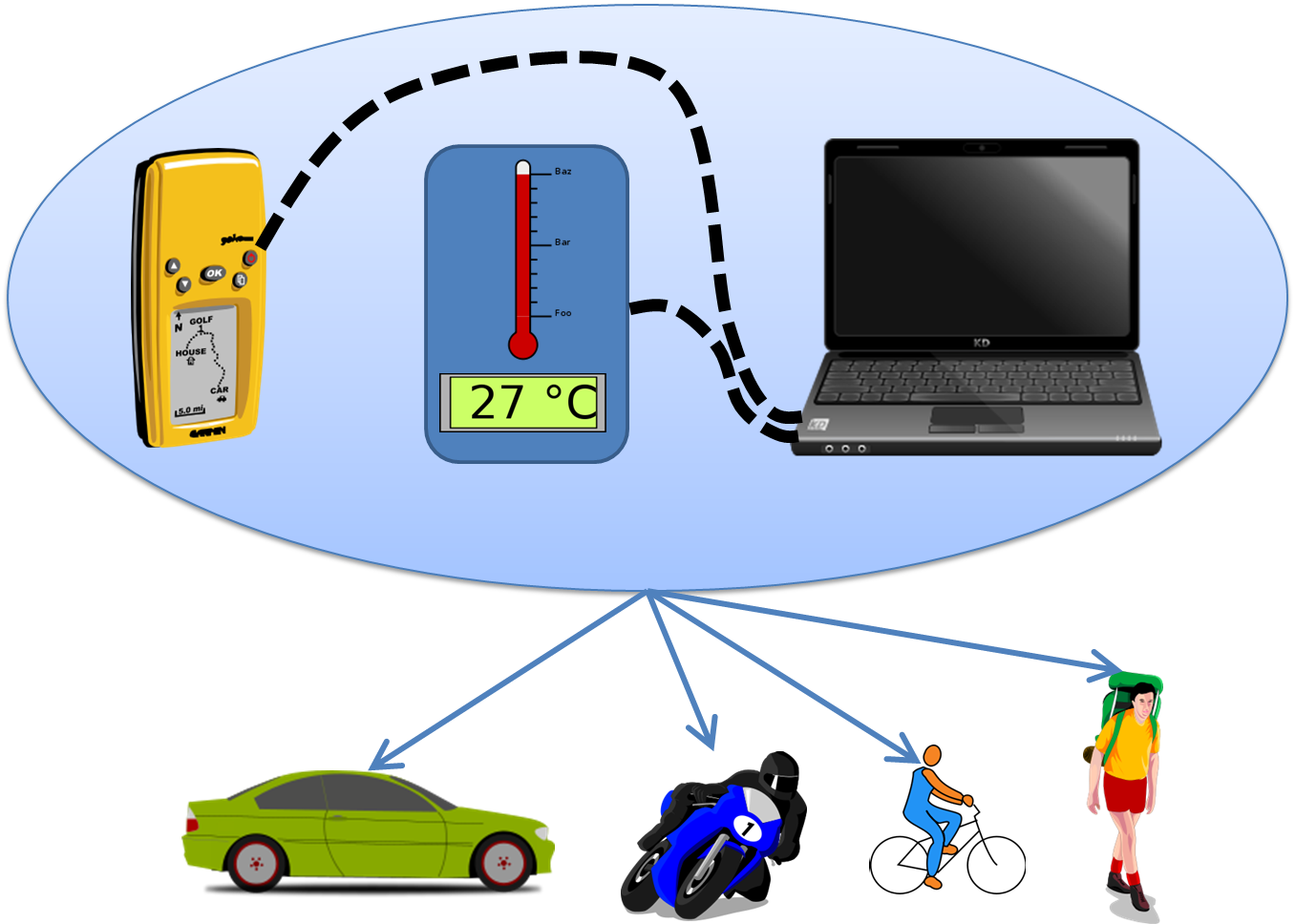

移動観測では、図2.1にあるようにGPS受信機と何らかの観測センサにパソコンを使って移動しながら計測します。

なお、特に車以外の観測方法では実験の再現性が出るように配慮する必要があります。

気温の計測で歩いて観測する場合、人の体温や身長が問題になるかもしれません。

なお、位置座標はGPS受信機で計測し、欲しい値はセンサが計測します。

観測データはシリアルでパソコンへ送信すれば後処理が簡単です。

内部メモリが大きなGPS受信機や、時刻の記録が可能な内部記録式のセンサならばパソコンは後でデータを処理するときに必要になるだけですが、パソコン初心者にはこの方法は難しいものになると思います。

シリアルで送信してパソコンで記録した方が簡単なので、本ページではこの方法について以下で説明していきます。

図2.1 観測機器と、観測方法

おまけ

将来的には、「GPS受信機」という呼称はロシアのGLONASSや中国のCOMPASSや欧州のGALILEOや日本のQZSが測位に使えるようになるので「GNSS受信機」に変わると思います。

3. 観測に必要なものを揃えよう

移動観測で必要とされる機器は以下の6点です。

ただし、GPS受信機に無線通信機能があれば通信ケーブルは不要です。

- Windows パソコン

- GPS受信機

- GPS受信機用シリアル通信ケーブル

- シリアル-USB変換ケーブル

- DC/ACインバータ

- 環境観測計器(シリアルデータ出力機能付き)

表3.1 観測に必要なものと購入先などの一覧

| No. |

品名 |

販売先の例 |

価格 |

備考 |

| 1 |

Windows パソコン |

そこらの電気屋さん, kakaku.com |

20,000円~ |

どこから購入しても構いません。Windows 7を推奨します。 |

| 2 |

GPS受信機 |

I.D.A online |

20,000~30,000円 |

通常は専門店からネットで購入することになります。秋葉原では露店で売られています。なお、タッチパネル式は使い辛いです。 |

| 3 |

GPS受信機用シリアル通信ケーブル |

GPS受信機を購入する店 |

3,000円~ |

GPS受信機を購入する店から購入しないとトラブルの元です。USB通信方式の受信機なら必要ありません。 |

| 4 |

シリアル-USB変換ケーブル |

GPS受信機を購入した店やamazon |

2,000円~ |

サーベイメータや観測センサとパソコン間の通信ケーブルがUSBなら必要ありません。ただし、RS232Cポートを無線化するなら必要です。

なお、価格としては2千円~のものを購入したほうが良いと思います。

製造メーカがメジャーな方がデバイスドライバインストールの手間が少なくてトラブルが少ないです。

|

| 5 |

DC/ACインバータ |

その辺のホームセンタや秋月電子通商 |

1,500円~ |

車内でパソコンを長時間駆動させるために必要です。 |

| 6 |

環境観測計器 |

It's your choice! |

It's your choice! |

シリアルでの通信機能(RS232Cや仮想COMとして扱えるUSB通信機能)を持っているか、専用のソフトウェアでよいので時刻情報を付加できる計器であることが必要です。

本サイトでは、シリアル通信が可能な場合(多くの場合では可能)の手法を解説します。

専用ログソフトを使用する場合、プログラムでの処理かExcelでの処理が必要でしょう。

|

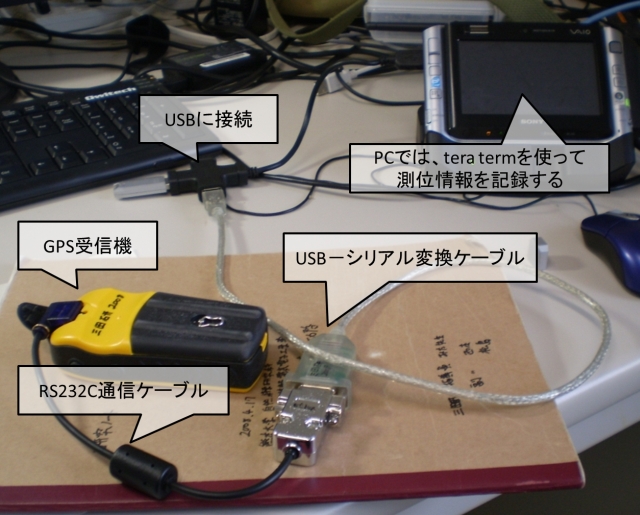

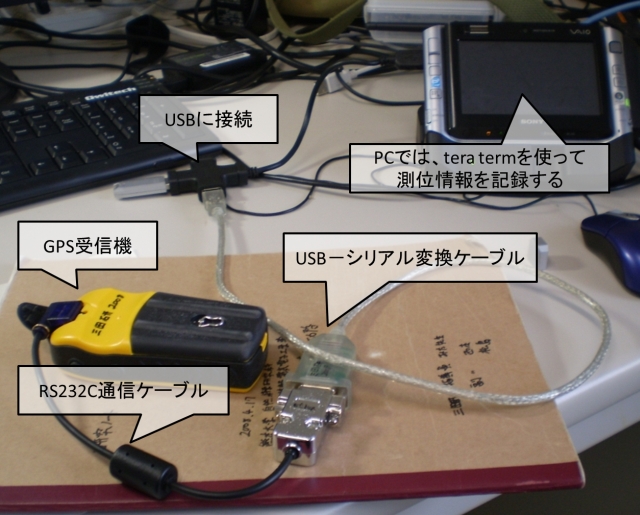

図3.1 必要なもの

図3.2 USB-シリアル変換ケーブルの一例

このケーブルの価格は高い方ですがその分よく作られています。今まで使用した中では信号品質が最良でした。I.D.A onlineで購入可能です。

3.1 GPS受信機の選定

都市規模の環境センシングでは観測地の位置座標が厳密に必要とされることはほとんどありません。

ここでは、精度よりも面積をカバーするというコンセプトで解説します。

GPS受信機の選択方法ですが、条件とその理由を表2.1に示します。

ちなみに、低価格なGPS受信機では測位精度はどんな受信機でも大して変わりません。

変わるのは測位に達するまでの早さや受信感度です。

表3.1.1 移動観測用のGPS受信機に必要な条件と理由

| No. |

移動観測用GPS受信機に必要な条件 |

理由 |

| 1 |

安いこと |

観測でカバーできる面積が増えます。

2~3万円クラスで十分です。 |

| 2 |

マルチバスでも測位計算に使用できる |

ビル谷や樹木下や山道での観測が必要になります。

ヘミスフェアのA100は高精度・高感度ですが使用し辛いと思います。 |

| 3 |

受信感度が高い |

車のダッシュボード上やポケットの中でも受信できた方が断然使用しやすいです。 |

| 4 |

シリアルの受信ができる |

データの外部記録が取れないと詳細な記録が取れません。

パソコンとの通信インターフェイスのある機種が良いです。

最近はBluetoothで無線通信が可能な機種も出て来ています。

ただし、NMEAフォーマットでの信号出力をやってくれない場合は面倒です。

GARMINプロトコルならNMEAへ変換するという手もあるそうです。

|

| 5 |

バッテリの持ちが良い |

一度移動観測を始めたらおいそれとバッテリの交換ができません。

少なくとも電池は14時間以上持たないと使いづらいと思います。 |

個人的にお勧めする受信機は、GARMIN社のeTrexです。

安くて高感度でそれでいて使用例が多いので分からないことがあればググればOKという点が評価されます。

以下に2つの受信機を示します。

今なら、USBケーブルでの接続ができるeTrex Legend Hがお勧めでしょうか。

ただし、車外に受信機を出さなくてはならない場合で車内と外を隔離したい場合は無線化が容易なRS232C出力タイプのeTrex Hの方が良いと思います。

[2011/7/11追記]eTrex Hはシリアル(RS232C)での出力にNMEAフォーマットとすることができますが、USB接続タイプのeTrexはGARMINプロトコルとなるそうです。

従ってUSBタイプのeTrexだと、1)専用ロガーで記録を取ってあとでNMEAに変換する 又は 2)仮想COMを駆使するこちらのソフトを使用してNMEAにリアルタイムで変換するかしなくてはなりません。

図3.1.1 GPS受信機:eTrex H(楽天のI.D.Aさんのサイトよりスクリーンショット)

面倒が少ない。。。

図3.1.2 GPS受信機:eTrex Legend H(楽天のI.D.Aさんのサイトよりスクリーンショット)

出力のNMEAへの変換が必要

もし予算に余裕があれば、u-bloxの受信機をお勧めします。

価格は3~5万円ほどです。

この受信機は単独測位受信機ながら、使い勝手も性能も断トツだと思います。

出力フォーマットはNMEAとublox独自バイナリを選択可能(混ぜることも可能)です。

2012/10現在で、ublox 7シリーズがリリースされています。

シリーズには、Tシリーズ以外もH,Pシリーズがあります。

最も安い受信機でUSD 199.00です。

購入にはu-blox社のオンライン販売サイト

http://shop-asia.u-blox.com/abashop?s=274&p=hierarchyoutline&hi=1.00&hl=1

が利用可能です。

掛け売りなら測位衛星技術株式会社(GNSS)が対応されています。

図3.1.3 u-blox社のublox-5T受信機

図3.1.4 ublox-5T受信機のズーム

この受信機はシリアルでもUSBでも通信できるように設計されており、この写真はその両方で受信データを確認しているところです。

また、完全防水の外部アンテナを使用しますので雨天での観測に向いています。

アンテナのケーブルは、車のドアに挟まった程度では支障ありません。

移動中における測位精度を保証するには、IMU(慣性航法装置)が必要

GPSを用いて1m以下の測位精度を保ちつつ山道やビル谷での移動測位を行うことは非常に困難です。

理由は、2つあります。

1つ目は価格です。

一般的に、1 m以下の測位精度が欲しい場合、電離層遅延量の補正のためにL1/L2の2周波受信機と基準局の観測情報が必要です。

そして、なんとGPS受信機本体だけで最低90万円します。

アンテナも含めると最低100万円程度が必要です。

加えて、基準局の観測情報は観測場所が電子基準点の近くならばGEONETから無料で手に入りますが、そうでない場合は民間から購入することになります。

2つ目の理由は測位原理によるもので、相対測位では移動局と基地局で同じ衛星を5つ以上補足しておくことが必要になるのですがこれが都市部だと難しいのです。

必ず、都市部での高精度測位には100-1,000万円クラスのIMU(慣性航法装置)が必要になります。

測位航法学会発行のニュースレターⅡ巻第2号に掲載されていた記事から一例を挙げると、

新宿での精密測位(恐らく後処理)でGPSのみでfixしたのは全体の内28.5%だそうです。

(準天頂衛星でそれが69.1%になるよ!という記事でした。)

測位は正確でも、地図が怪しい

国土地理院の規定によると、都市域での測量誤差は最大2.5mとなっています。

また、3.11の地震では地面が水平方向に数メートルずれました。

三角点の座標値も誤差が数cmなら許容されています。

GPS受信機を使う際の諸注意

GPS受信機は、高度2万kmを飛翔するGPS衛星から電波を受信しなくては測位できません。

室内でテストするのは木造でない限り難しいと思ってください。

また、GPS受信機は一度測位すると感度が高くなるという特性を持っています。

従って観測を始める際には開けた場所からスタートするとスムーズです。

さらに、前回の観測から時間が経っていると電源を入れてもなかなか測位しません。

これはアルマナックという衛星軌道・速度ベクトルの計算に必要なパラメータが不足しているためです。

最初は辛抱強く測位するのを待ってあげてください。

3.2 パソコンの選定

分かるならデスクトップパソコンでも全くかまいませんが、一般的にはノートパソコンを使用した方がよいと思います。

選ぶ際の基準は、GPS受信機ほどシビアではありません。

画面が見やすくて文字入力がやり易ければそれで大丈夫です。

OSはできればWindows 7が使いやすいと思います。

実験の前にシリアル-USB変換ケーブルのドライバをインストールしておいて下さい。

4. 機器の接続と観測の準備

(

機器接続の例を示す予定。

GPS受信機の設定も必要…。

また、参考として移動観測の例を示す。

車への装着の工夫など。。

と言っても、自分では車を持っていないので参考程度。

徒歩での観測例を示す。

)

5. tera termを使ったログの取り方

GPSやその他のシリアル通信機器から受信した内容をファイルとして保存するには、何らかの通信用ソフトウェアが必要です。

Windowsマシンであればtera termがそのソフトウェアに相応しいでしょう。

tera termはシリアル通信でしばしば使用されるフリーソフトウェアです。

このソフトを使用すればデータの送受信や受信データの保存を行うことができます。

何もGPSに限った話でもありません。

マイコンとの通信内容を保存するのにも使用可能です。

この章で以下のは3つに分けてログの取り方を説明します。

- tera termの入手

- tera termの起動と通信設定

- COMポートの確認の仕方

観測器がRS232C規格のシリアルで送信していなくても、USBで仮想COMポートとして認識されるならば全く同様の方法でシリアルのログを取ることができます。

例えば、マイコンのArduino開発ではUSBでパソコンと接続しますが、パソコン側からはシリアル通信をしているように見えます。

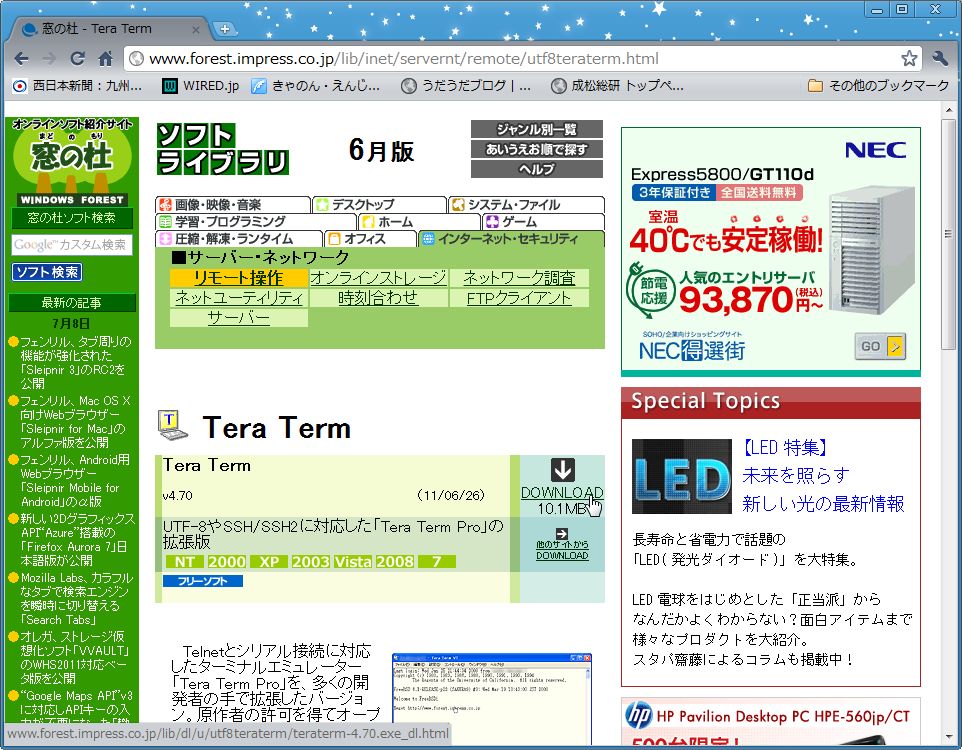

5.1 tera termをインストールしよう

tera termは

窓の杜 http://www.forest.impress.co.jp/lib/inet/servernt/remote/utf8teraterm.html

からダウンロードが可能です。

図5.1.2の様に“DOWNLOAD”を押してダウンロードして下さい。

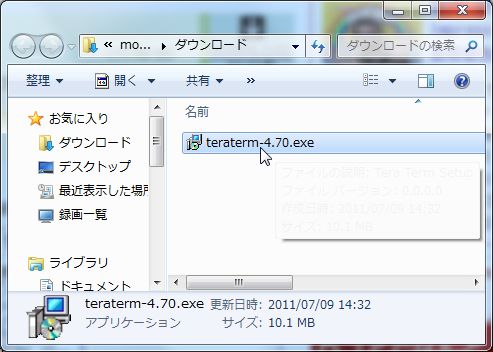

ダウンロードが完了したらインストールを開始しましょう。

ダウンロードしたファイルのあるフォルダを開き、ダブルクリックすればインストールが開始されます。

セキュリティ警告が出てもOKを押してインストールして下さい。

何やら「関連プログラムをインストールしますか?」的ことを聞いてきますが、これはシリアル通信のログを取るだけなら不要なソフトです。

でもよく分からないなら、「OK」や「next」ボタンをクリックし続ければいつの間にかインストールは終了します。

図5.1.1 窓の杜からのダウンロード

図5.1.2 インストールの開始

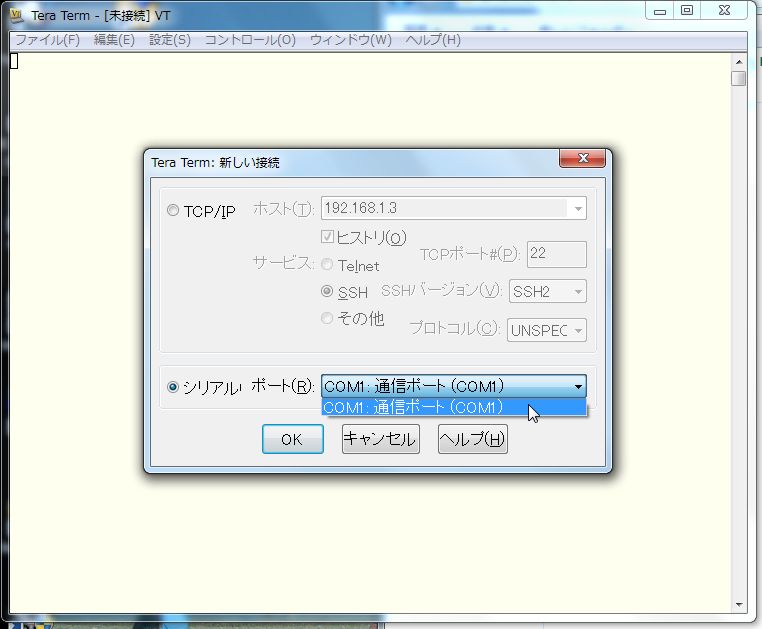

5.2 tera termを起動!

インストールが完了したら早速起動させましょう。

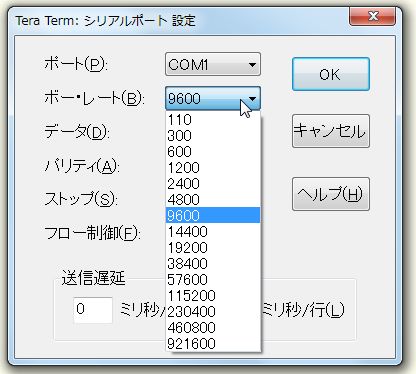

シリアル通信で設定しなくてはならない項目は2つです。

受信データが文字化けした場合、通信速度を調整して下さい。

- COMポート番号

- 通信速度(ボーレートとも言う)

図5.2.1 tera termの起動

図5.2.2 起動直後

図5.2.3 シリアル通信の設定

図5.2.4 COM番号と通信速度の決定

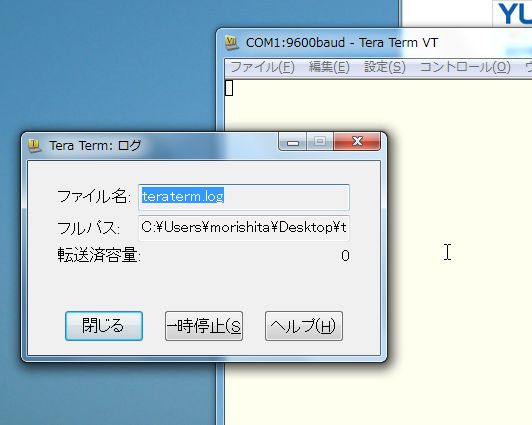

タイムスタンプにチェックを入れておけば、受信データにパソコンの時刻を付加してくれます。

GPS受信機のログでは必要ありませんが、環境センサの出力にはタイムスタンプを押した方がよいでしょう。

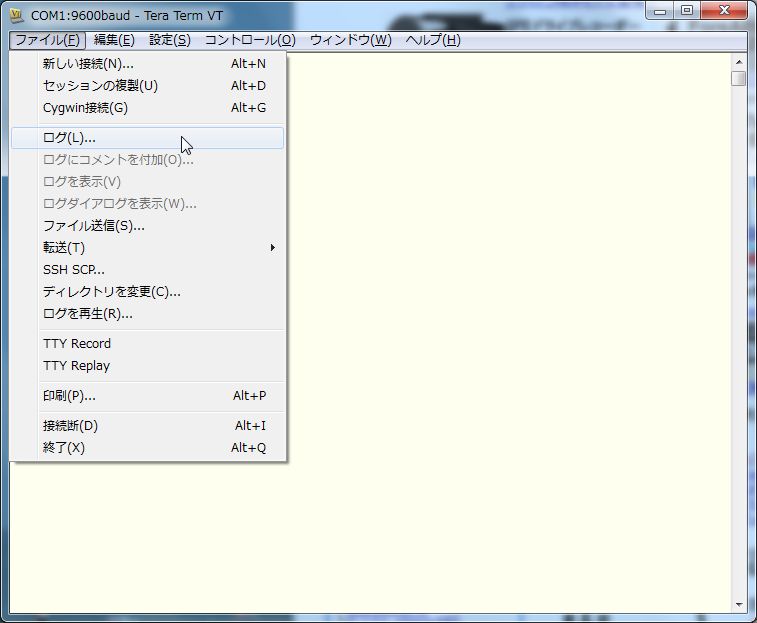

図5.2.5 ログを取る

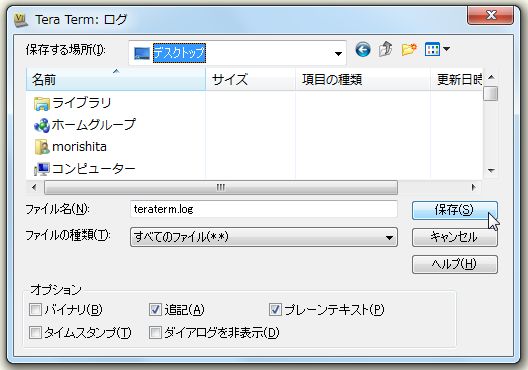

図5.2.6 名前を付けて保存

図5.2.7 ログ取得開始

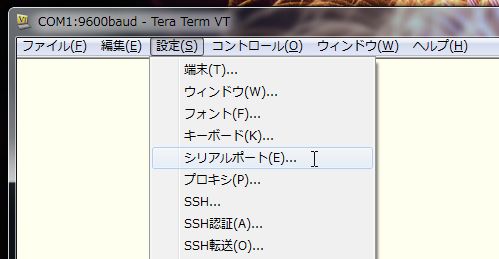

5.3 tera termのトラブルシューティング COMポート番号が分からないとき or COMポート番号が大きすぎて指定できない

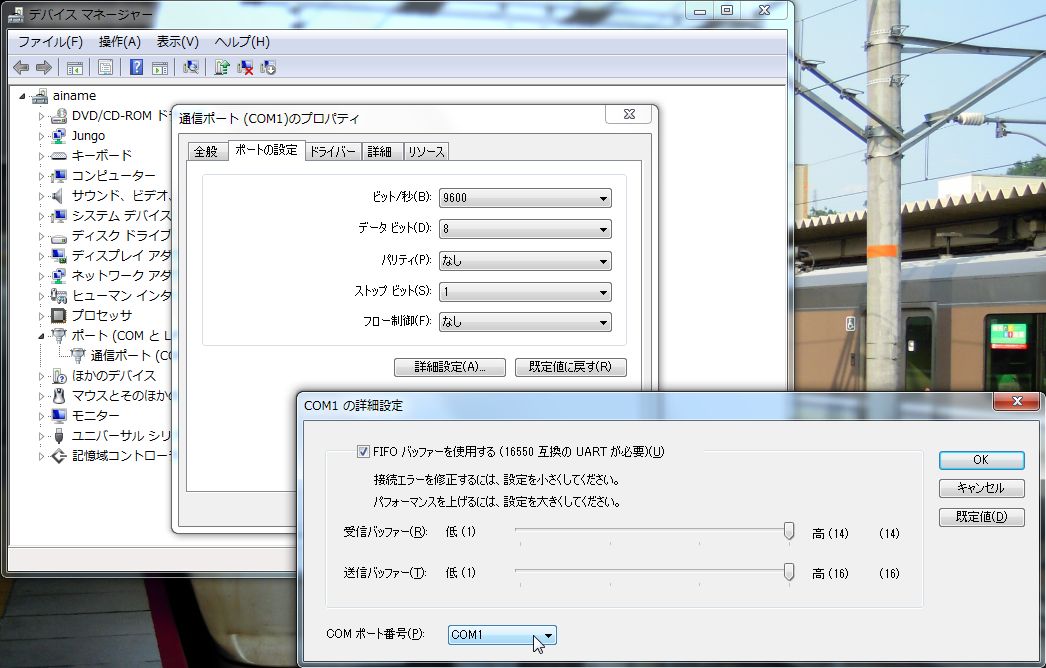

COM番号が不明で通信ができないときや、tera term以外のシリアル通信ソフトを使用していた際にCOMポート番号が大きすぎて指定できない場合に対処する方法を説明します。

このような時はデバイスマネージャを起動させます。

デバイスマネージャの起動方法はWindows vista/7とXPでは若干異なるのですが、直感的に分かると思います。

以下では、Win 7でのデバイスマネージャの起動方法とCOMのチェックの仕方を解説していきます。

まずはデバイスマネージャを起動させましょう。

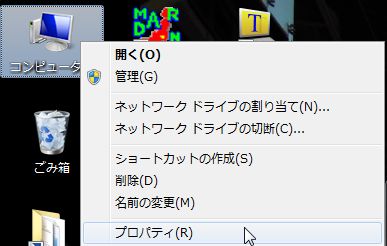

マウスを図4.3.1の様に“コンピュータ”の上に持ってきて、

もしデスクトップにこのアイコンがない場合、スタートボタン(今はWindowsボタン?)を押して表示される“コンピュータ”の文字の上を右クリックしてもOKです。

図5.3.1 デバイスマネージャを起動させよう

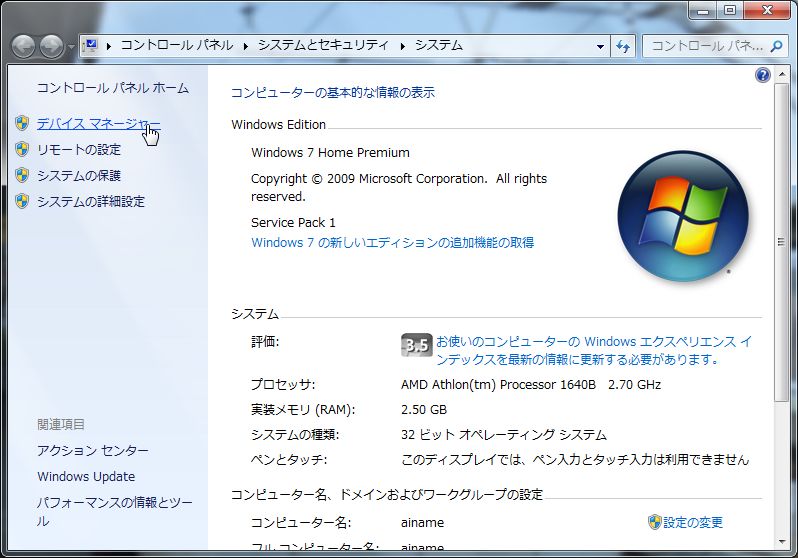

パソコンの設定によってはセキュリティ警告が出ますが、無視してもらって構いません。

図5.3.2 Win vista/7 では左上にデバイスマネージャ起動リンクがある

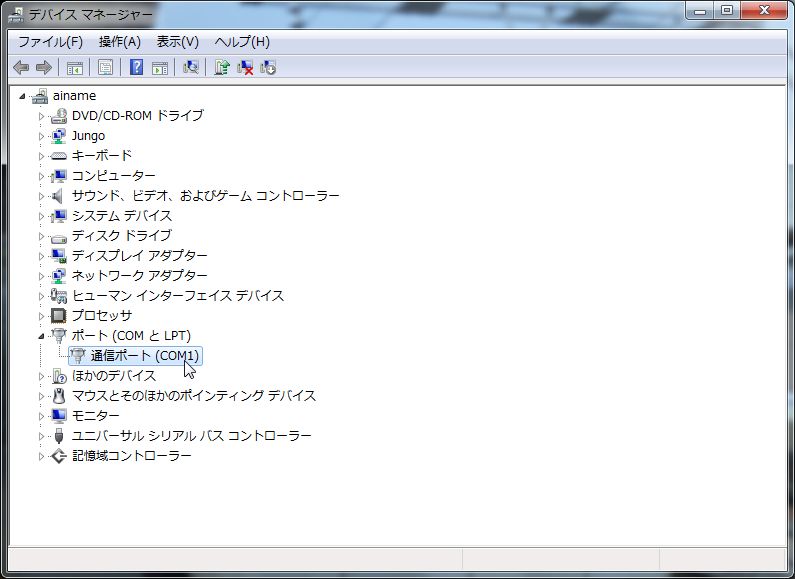

COMのタブを展開して、接続しているケーブルがどのCOMポートを使用しているかを確認してください。

図5.3.3 COM番号をチェック

図5.3.4 COM番号を調整することも可能

5. ログファイルの処理

(GPSのログの処理の仕方・センサの観測データの処理の仕方・位置情報とセンサ情報を結びつける方法・GISソフトへの読み込み・地図への出力・GISソフトへ読み込ませるまでを自動にする方法)

6. 観測例

7. 放射線量の測定で想定せれる事

*私は放射線の専門家では全くないので推測で書いています。

参考程度になれば幸いです。

余りに線量が高い地域で観測を行う場合、当然ながら放射線を遮蔽する車両を用いた方が良いのですが臨時車両ではそうも行かないでしょう。

そうすると車外に置かれたセンサと車内のパソコンとを接続するケーブルの扱いが面倒です。

窓を閉めればケーブルが通りませんし。。。

極細の電線ならドアを閉めても差し障りが少ないので、通信にフラットケーブルを使うというのも手です。

より気密性を期待するなら通信を無線で行うと良いと思います。

センサとパソコン間の通信がRS232C規格の通信ラインならば無線化は容易です。

実際にそのような製品が販売されています。

RS232C無線化モジュールの価格

価格は、完成モジュールで1セット(送受)4~6万円程度です。

自作ならば、Bluetoothで1セット(送受)1万円程度です。

ZigBee(XBee)ならば、1セット(送受)4千円程度です。

8. まとめ

9. おわりに

参考文献